笑,全世界便與你同聲笑;

哭,你便獨自哭。

——張愛玲回望一生,1944年,對張愛玲來說,就像一場盛極而衰的「巔峰演出」。

這一年,她發表了無數時至今日都被盛贊的小說和散文,并由此名聲大噪,享譽中國文壇。

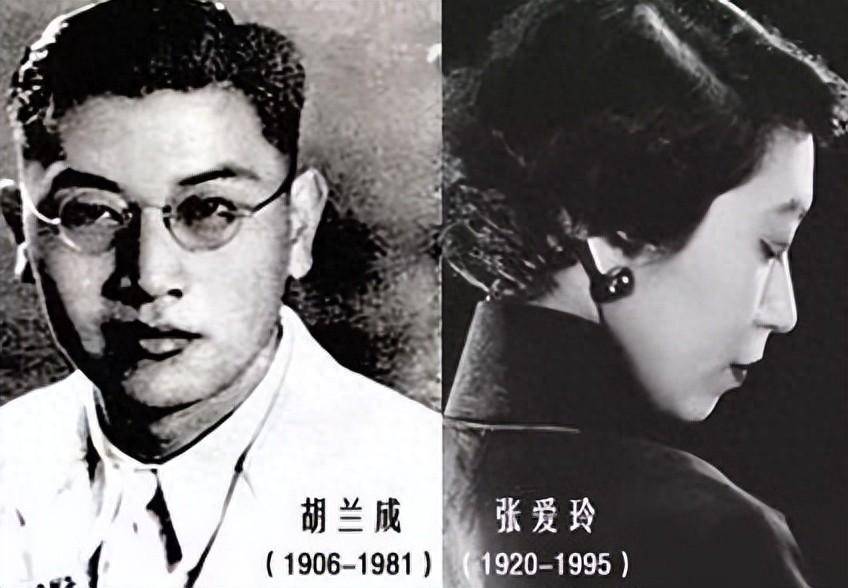

卻也是在這一年,遇到了一段伴隨一生的污點關系——與胡蘭成的短暫婚姻。

加上發表在年底的《傳奇》和《流言》,幾乎以預言的方式,拼湊成她這一生無處可躲的坎坷心酸。

或許在寫下這篇別高估親情和愛情,別低估人性和欲望《花凋》時,張愛玲只是突然心有所感。

但這就像是女人與生俱來擁有的第六感直覺。

被肉體和精神傷害的童年讓她早就對親情沒有了期盼;

而身處熱戀中的她,亦在這烈火烹油的愛情里,理性地感覺到,人性原本就是利益至上,自私冷漠的,本能的欲望更是虛偽到可以無所顧忌。

可人終究有一半是靠著感性活著。

于是,在《花凋》的故事里,少女川嫦會被愛情和親情背叛,有了個令人無限唏噓的「借口」——久病床前無......

別高估親情,低估自私而冷漠的人性。

鄭先生是個遺少,是個「酒精缸泡著的孩尸。」

仗著祖上留下入不敷出的遺產,和出眾的相貌,活得瀟灑恣意。

看得開,有錢的時候在外面生孩子,沒錢的時候在家里生孩子。

這種男人,是典型的「自利者」,腐朽的封建氣息早把他養成了個眼中只有「酒、女人、鴉片」的紈绔,翻臉不認人是與生俱來的。

也就不難想象被他娶來的夫人是個什麼樣的人。

鄭夫人是個「以夫為天」的美人,所以鄭家一家的相貌都出奇地好。

除了川嫦。

夾在3個絕色姐姐和3個鄭家香火最中間的少女。

天生要被大的欺負,小的占去父母的疼愛。

長相又不出眾,唯一優于常人的還是那只能終年被藍布長衫包裹隱藏著的豐美肉體。

文章未完,點擊下一頁繼續