上個世紀九十年代,木心給一群年輕人上文學課,他直接表白狄更斯:

我喜歡他,在他的書中,仁慈的心靈,柔和的感情,源源流出。

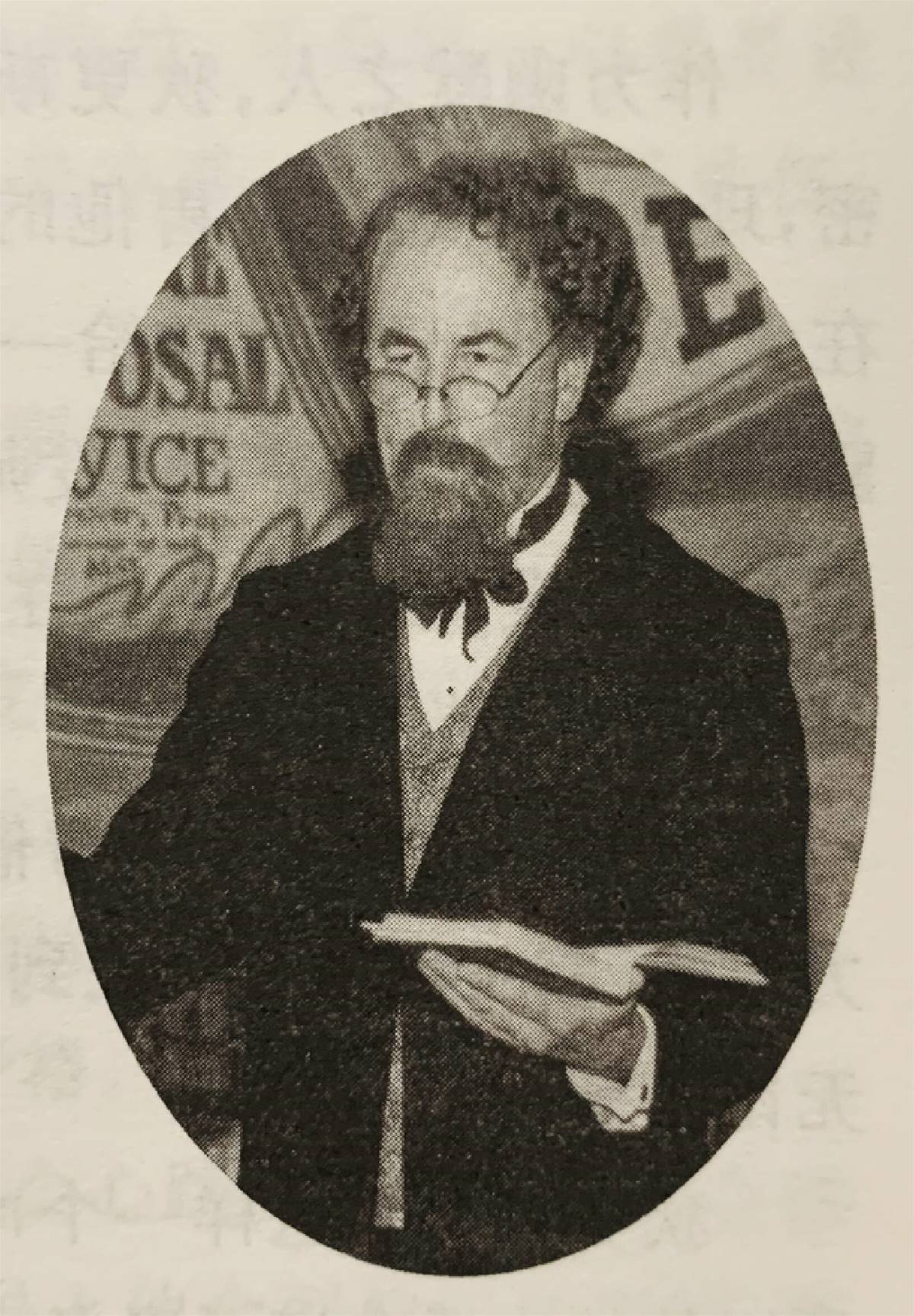

狄更斯是誰?

他是十九世紀最偉大的作家之一,給世界文學留下了濃墨重彩的一筆,《雙城記》出版至今已有一百多年,雖說時移世易,但小說魅力不減。

狄更斯在書中宣揚人性之愛,他告訴我們,恨只會摧毀我們的生活,而不會讓我們的生活變得更好,只有愛,才能讓我們活得更好。

那是最美好的時代,那是最糟糕的時代。

那是個睿智的年月,那是個蒙昧的年月。

我們面前無所不有,我們面前一無所有。

這個世界,一直都是美好和糟糕并存,智慧和蒙昧共生,愛與恨同在,有人活在愛里,越活越美好,有人活在怨恨里,無端浪費了自己的生命。

有人就算坐在家中,也會禍從天降,意外和明天的幸福,有人等來的是今天的災難。

馬奈特醫生心地善良,誠實正直,這本是一個良好的品質,可奇怪的是,他卻是因為自己這良好的品質遭禍。

那天,馬奈特醫生前往一個貴族家里出診,卻意外目睹了侯爵兄弟犯下的一樁慘案,強搶民女,草菅人命。

侯爵威脅醫生,讓他對自己的所見所聞守口如瓶,但正直的醫生不能坐視不理,打算揭露此種罪行,他知道這麼做很危險,但良心還是要求他必須這樣做。

醫生給宮廷里的大臣寫了信,反映自己所見到的不公之事。

無奈侯爵兄弟手眼通天,半路攔截了醫生的控告,為絕后患,他們以莫須有的罪名將馬奈特醫生送進監獄。

文章未完,點擊下一頁繼續