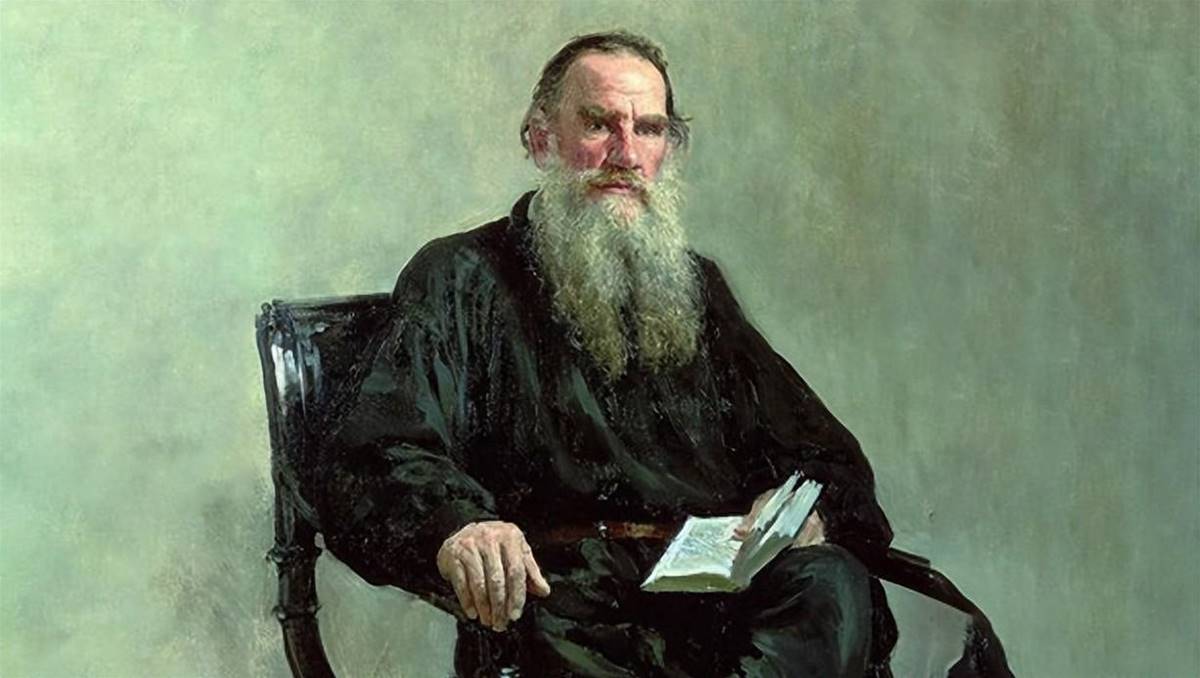

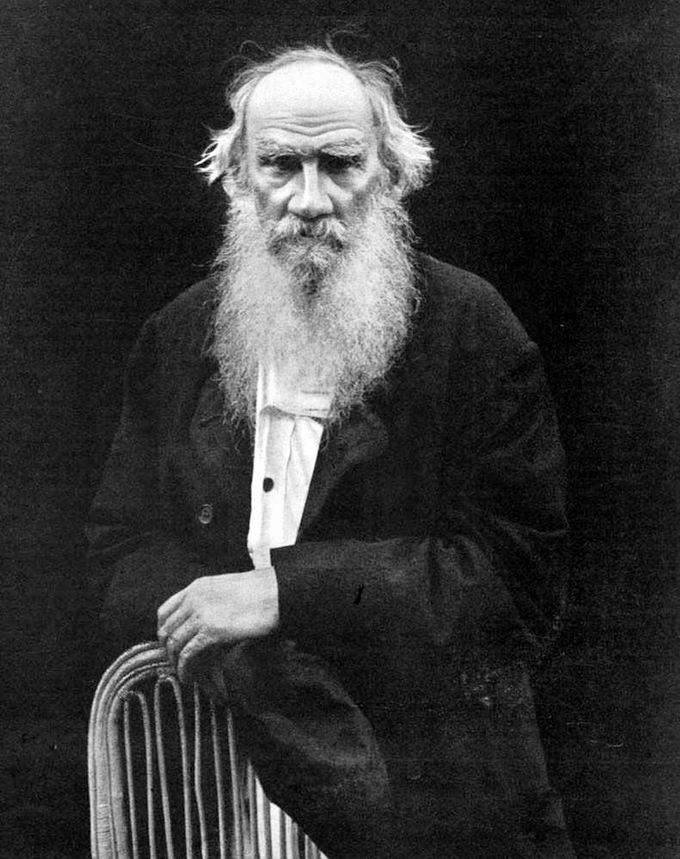

在俄國作家當中,托爾斯泰是一座史無前例的高峰,處女作《童年》發表后,他一舉成名,在作家圈里占有一席之地。

成為作家后,他前往彼得堡,早已成名的大作家屠格涅夫說:

「俄國出現這樣一位偉大的作家,是一種奇跡。」

然而,托爾斯泰覺得,作家應該是社會的良心和人類生活的光,可是他見到太多的作家人云亦云,根本不關心人民的生活,卻以人類導師自居。

他對屠格涅夫說:

人是平等的,為了增進人類的幸福,思想家必須擔任重責,應該以領導世人走上正確的人生道路為使命,可是現在的藝術家和詩人,大多數都是不道德、也沒有人格的、人云亦云的人。

他對這些作家感到失望。

他回家去搞了一段時間的教育,親自當校長,教導領地上的農奴的孩子們讀書寫字,但他也沒有放下手中的筆,一直在持續創作。

《戰爭與和平》出版后,作為作家,托爾斯泰的聲譽攀上了巔峰,屠格涅夫贊嘆不已:

「真是無話可說,這確是一部非常完美的作品,俄國沒有比這更優秀的作品了。」

他還稱贊:

「除了托爾斯泰,全歐洲沒有一個人能寫出如此優秀的作品。」

對于這本小說,甚至有作家直接聲稱,這是古今最偉大的著作。

那時候,俄國風雨欲來,有人憂心忡忡,有人只顧享樂,有人擔心國家命運,有人卻只顧維持自己的身份地位。

這邊廂,戰士在戰場上隨時準備浴血奮戰,保衛祖國,拋頭顱,灑熱血。

那邊廂,貴族拼命維持自己高高在上的地位,舞會不斷,王公貴族還在隱瞞戰爭的消息,不告訴人們戰爭即將爆發。

第一次參加這樣的聚會,剛從國外回來的皮埃爾一頭短發、戴著近視眼鏡,穿著十分樸素,和舞會上穿著華麗的男女比起來,顯得有些怪異。

談到國家大事,皮埃爾險些和眾人爭吵起來,這讓舞會的女主人十分不滿,就在這時候,安德烈公爵也來到了舞會。

文章未完,點擊下一頁繼續