十九世紀六十年代中期,尼采初入大學,他發現大學里,人們成群結隊,爭相加入各種協會,生怕自己不合群。

那時候的尼采,為了讓自己看起來是合群的,也加入了協會,他放棄了個性,以為會獲得更多,可結果得到的,只是空虛和寂寞,只是旁人根本無法理解的孤獨。

尼采漸漸與周圍的人背道而馳,此時的他,不知道人生有什麼意義,不知道該怎樣度過自己的一生,但他想去探索,去尋求答案。

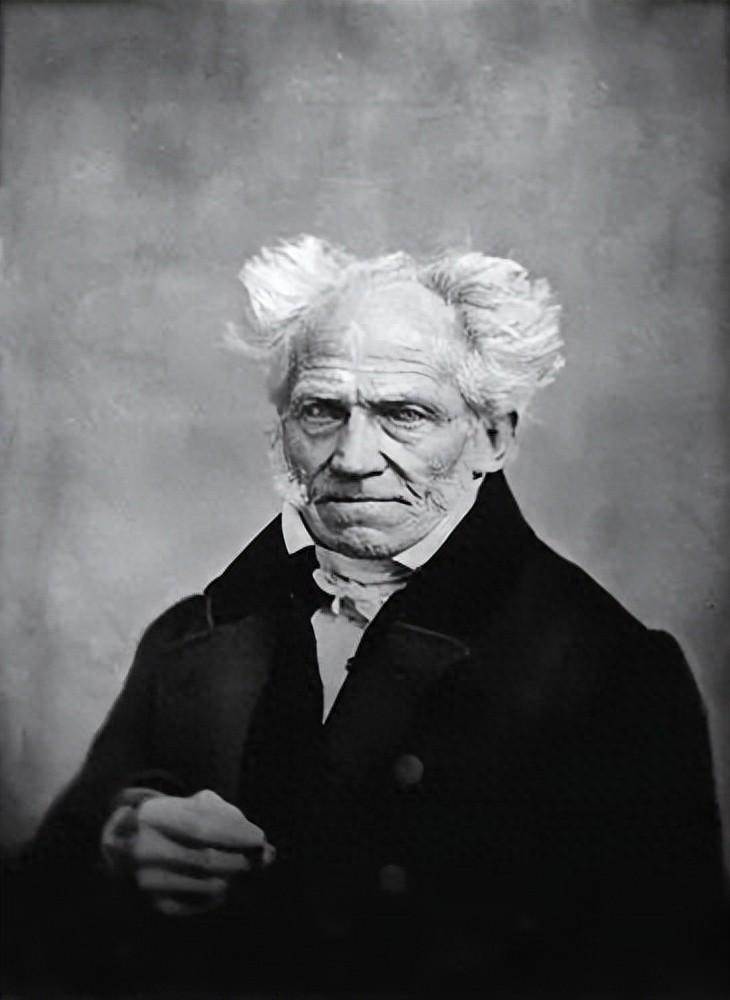

直到他偶然讀到叔本華的《作為意志和表象的世界》,尼采覺得,這本書就是專門為他寫的,他讀得如癡如醉,讀得忘乎所以,因為這本書,他覺得自己的靈魂再次充實起來。

叔本華覺得,人生可能沒有意義,甚至就是一個錯誤,只是一團欲望在燃燒。

尼采覺得自己找到了同類,只要這世界有跟自己一樣的人,有了精神導師,就什麼都不怕了。

尼采不信上帝,但他信叔本華,在戰場上,九死一生,他不求上帝保佑,反而低聲呼喚:

叔本華保佑。

可惜那時候,叔本華已經去世了,但他也有了自己最強大的追隨者,那就是尼采。

多年以后,面對人生,叔本華總覺得人生最重要的不是外在的東西,真正能讓一個人活得幸福的,往往是內在的素質。

但他話鋒一轉,就說了一句很現實的話,假如一個人一開始就有豐厚的家產,不必為生活奔波勞碌,能夠獨立自主地生活,這是一種難得的幸運,因為他可以擺脫人生的貧瘠,從大眾的苦役之中解脫出來。

這世間大多數人,都在為生存奔波勞累,不要說解脫出來,他就是連想都不敢這樣想。

然而,叔本華比較幸運。

1789年,叔本華出生在一個富有的商人家庭,從小衣食無憂。

文章未完,點擊下一頁繼續