如果要在魯迅的作品中選出一部最不「魯迅」的作品,那一定非《朝花夕拾》莫屬。

大師林語堂曾道:「魯迅與其稱為文人,不如號為戰士。」

作家張承志亦言:「先生文章,犀利有余,政治論戰、投槍匕首有余,而純粹藝術意味的文學性不足。」

誠然,只要一提到魯迅的名字,人們腦海中會立刻浮現出一個「金剛怒目」的斗士形象;可當我們打開《朝花夕拾》這本書時,卻有了不一樣的感覺:

我們恍然見到一位飽經滄桑的中年人,正倚著歲月的門檻,向來路張望。

他捻著一朵從舊書籍里取出的枯花,忽有所悟地微微一笑,臉上頓現一抹動人的溫柔。

《朝花夕拾》以魯迅少見的溫情筆觸,將記憶中一些難忘的片段,連綴成十篇文章。

而這些文章,引發了一代代讀者一波又一波的回憶殺,觸動了他們心中潛伏的懷舊情結。

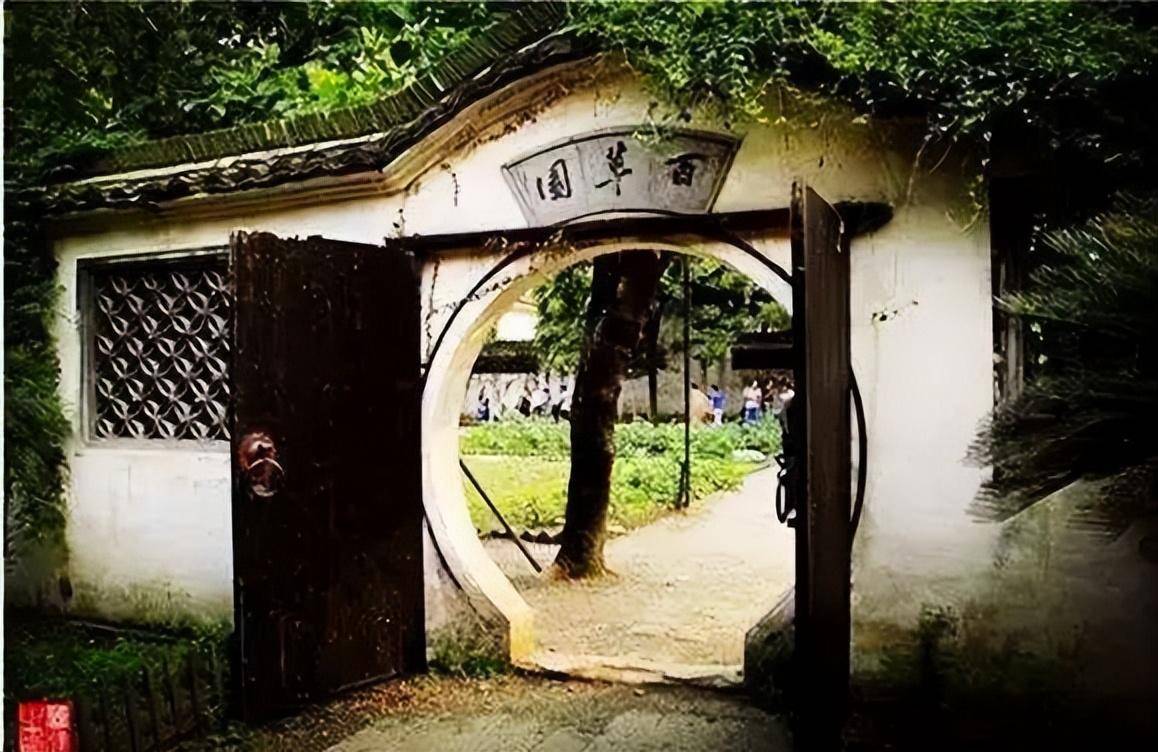

無游戲,不童年魯迅小時候家里有一個園子,名曰「百草園」。

在他的記憶中,園子里除了一蓬蓬雜草,再無其它,可這并不影響它成為魯迅兒時的樂園。

魯迅常常站在園子里的石井欄上往下跳;

看黃蜂伏在菜花上,叫天子從草間直竄向云霄;

有時跑到墻根底下聽蟋蟀彈琴、油蛉歌唱。

孩子大概是這個世界最容易輕信的人,聽說何首烏根有像人形的,吃了可以成仙,魯迅竟信以為真。

于是常常去拔,以致于弄壞了泥墻,還納悶為什麼始終沒找到一根像人形的.

.....

即便到了冬天,百草園一年中最索然無味的時候,魯迅依然能找到新的玩法:在雪地上設羅網,捕鳥雀。

錢鍾書在《論快樂》一書里對「快樂」二字有過精彩的論述,大意是說:快樂的快字,詮釋了人生一切樂事的飄瞥難留。

我們也有同樣的感受:

文章未完,點擊下一頁繼續