作家為什麼而寫作?

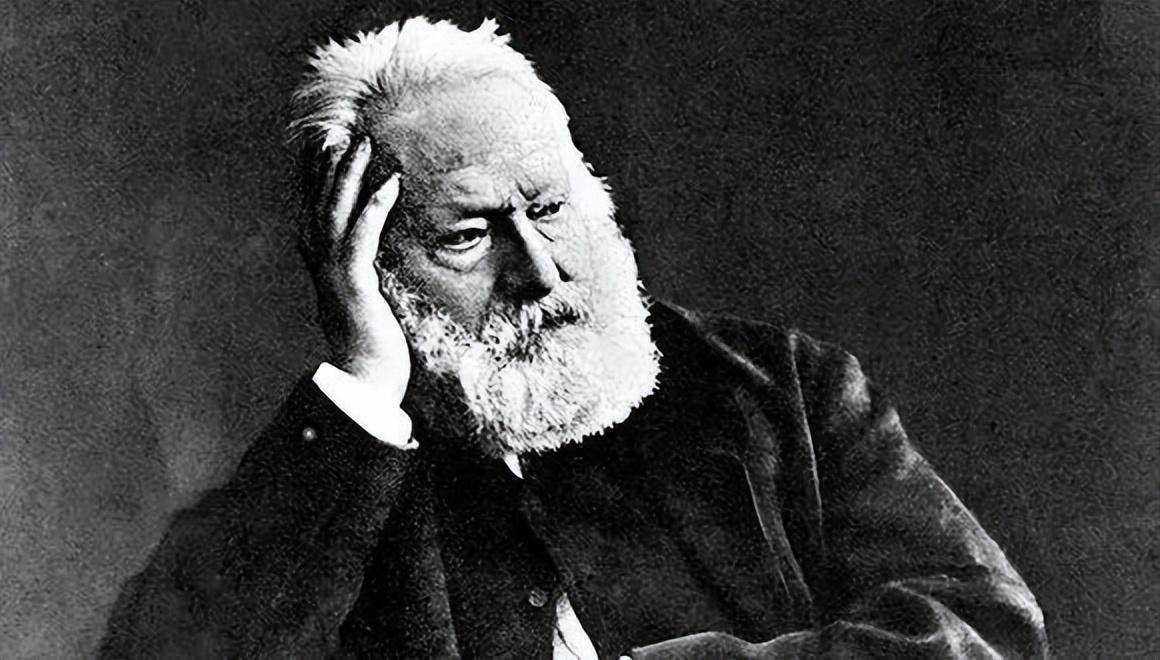

偉大的作家雨果曾說:

假如一個作家只能為他自己的時代而寫作,那我就得折斷我的筆,放棄寫作。

推崇個人主義的作家安蘭德也覺得,這句話最能表達她的寫作觀點。

她的作品,都是在提醒人們,要活出自我。她鼓勵個人主義,在她看來,人所做的事情,首先應該是為了自己而做,而不是為了任何別的東西。

成名后,有記者曾警告安蘭德說,自我這個詞,對一部分人來說,沖擊力太強了,甚至是不道德的。

安蘭德告訴記者:

哎,當然會有這樣的人,你以為這本書是針對誰寫的?

安蘭德說的這本書,就是《一個人》,又名《頌歌》,是對‘自我’的歌頌,她告訴我們,愛你的自我,如愛你自己。

看過奧威爾的《1984》的人,恐怕都不會忘記那個可怕的世界,人不能有自己的想法,一旦有了,那就是‘思想罪’。

在那個世界里,人的自我不是被殺死,就是被禁錮。

安蘭德作品中的這個世界,也是一個泯滅自我的世界,一個人行動或者一個人思考,是最為嚴重的違規,因為法律不允許如此。

在這個世界里,人們不能說「我」,自我被「我們」代替,一切個體的特殊性都被視為犯罪,每個人都沒有屬于自己的名字,只有一個編號,比如,平等7-2521。

平等7-2521已經21歲了,身高六英尺,比很多人都高,因此,老師和領袖都告訴他:你的骨頭里帶著邪惡,因為你的身體長得超過了你弟兄的身體。

法律說,任何人、任何時候,都不準一個人獨處,否則就是最嚴重的違規,也是一切邪惡的根源,所以,沒有人去思考自我的事情。

然而,平等7-2521總是會有一些特別的想法,總是產生一些那個世界不該去希望的希望,這讓他覺得自己像是受到過詛咒。

文章未完,點擊下一頁繼續