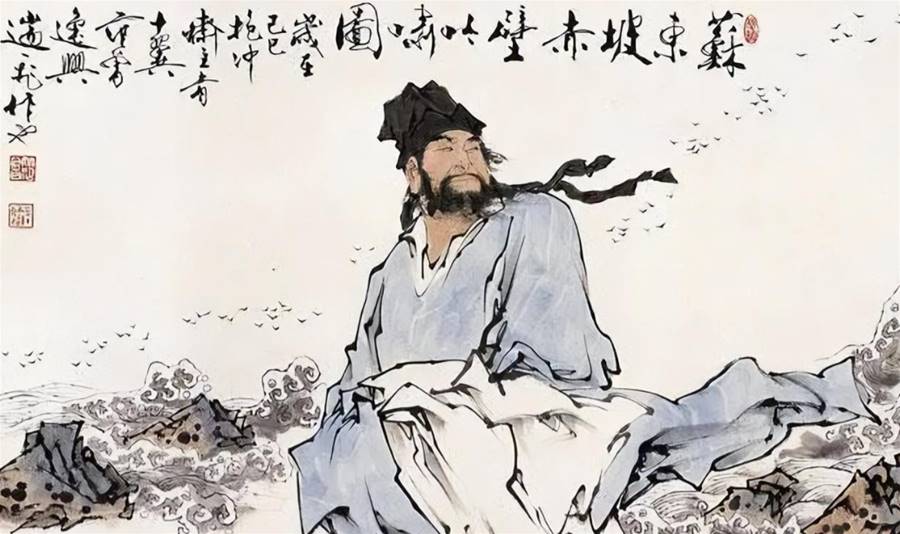

林語堂在《蘇東坡傳》中,記載過蘇軾一段至暗的人生經歷。

公元1079年,蘇軾因「烏台詩案」被捕。

在御史台的大獄中,蘇軾遭受了許多非人的折磨,好幾次產生了輕生的念頭。

所幸很多人為蘇軾求情,才讓他免于一死,改被貶黃州。

可獄中的一百多個日子,早已讓他的精神受到了極大的摧殘。

到黃州后的很長一段時間,蘇軾每天都過得戰戰兢兢,如履薄冰,甚至不敢發只言片語。

他只能每天把自己放置在山水間、人群中,書海里,讓自己不斷地經歷,不斷地釋懷。

在那一片窮山惡水間,蘇軾的心境變得愈發澄明,內心的創傷也慢慢得到了療愈。

後來,蘇軾又被貶惠州、儋州,處境一次比一次艱險,可他卻再未有過尋死的念頭。

那些黑暗的經歷,早已教會了他在苦難中成長,于困境中超脫。

他變得越來越豁達,活成了令無數人敬仰的「東坡居士」。

原來,真正能治愈一個人的,從來不是時間,而是經歷。

時間,只會讓一個人習慣痛苦。

真正教會一個人淡忘痛苦、釋懷傷害的,一定是那些成長路上的領悟。

就像一句話所說,所有的經歷,都是一種人生的升華。

我們終將在不斷地經歷,不斷地成長中,活得淡定從容,刀槍不入。

1讀過的書越厚,越能釋懷傷害

蘇軾曾寫詩云:「粗繒大布裹生涯,腹有詩書氣自華。」

讀書,不僅讓蘇軾變得文采斐然,氣質超群。在跌落人生低谷時,更給了他超脫絕境的智慧。

蘇軾被貶黃州前,春風得意,相交滿天下;

被貶黃州后,親朋無一字,人人對他避之不及。

生活的落差,人情的冷暖,讓他夜夜輾轉反側,陷入了深深的內耗之中。

而最后將他從這種絕境中拯救出來的,不是那些酒肉朋友,不是所謂的富貴生活,而是一本又一本的書籍。

《蘇東坡傳》中寫道,蘇軾在黃州安定下來后,整日閉門不出,將自己置于書海之中。

文章未完,點擊下一頁繼續