「今天,媽媽死了。也許是昨天,我不知道。」

小說《局外人》開篇的第一句話,就奠定了它沉郁悲哀的底色。

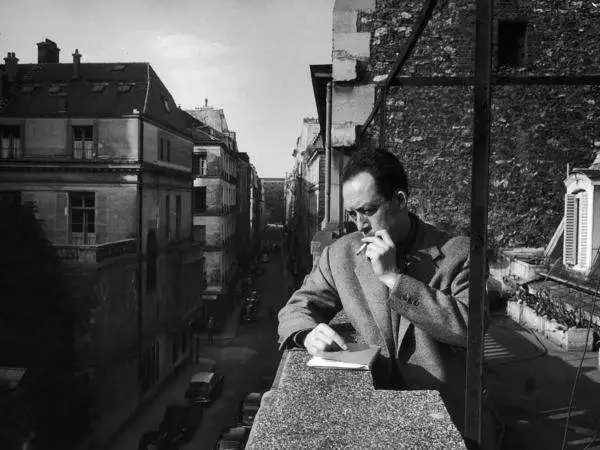

這部出版于1942年的作品,讓作者加繆一舉成為法國最年輕的諾貝爾文學獎獲得者。

它以一場母親的葬禮,引出一個荒誕不經的結局——那個沒有在葬禮上痛哭的兒子,被推定為人民公敵。

在被孤立、懷疑和唾罵中,一條清清白白的生命,就這樣被埋葬在整個社會的偏見里。

身處偏見之中,我們似乎無處可逃,就連加繆自己都說:

如果覺得可以背離這一切,那麼無疑成為這個社會「局」外面的人,最終被社會拋棄。

偏見,能夠成為一把殺人的刀,輕而易舉毀掉一個人。

1主人公默爾索,三十多歲,是一家公司普普通通的小職員。

一天,他收到了養老院的一封電報,上面簡單寫著幾個大字:「令堂去世,明日葬禮,特致慰唁。」

接到電報后,他向老闆請了兩天假,立馬趕往養老院參加母親的葬禮。

到了靈堂,來吊唁的人無不嚎啕大哭,默爾索木訥地站在那里看著大家,他一言不發,臉上寫滿了疲憊,可卻沒有掉下一滴眼淚。

院長反復向她聊起母親生前小事,他卻像是沒聽見一樣,只在心里計算著葬禮還剩哪些手續。

有人把他推到棺材前,問他要不要最后再看一眼母親?

他攔住了那人將要開棺的手,默默搖了搖頭。

沒有痛哭,沒有悲泣,默爾索就像個「局外人」一般無動于衷,仿佛躺在棺木里的母親對他而言,只是一個陌生人。

其實早在他送母親去養老院時,街坊四鄰就在背后對他的「大逆不道」指指點點,如今這場葬禮似乎更印證了人們對他「不孝又冷血」的猜測:

誰會對親媽的死麻木不仁呢?

後來,默爾索無意卷入了一場槍殺案,被指控蓄意殺人。

他被捕后,很多人,包括他自己的律師,都對他心存疑惑。

他們的第一反應不是細究案情,而是聯想到他在媽媽葬禮上的表現,生出無端的揣測。

文章未完,點擊下一頁繼續