有些時代很窮,是荒蕪的,不用說,生活在里面的人,衣服是破的,肚子是空的,餓得受不了了,有些人良心也空了。

有些時代很壞,是黑的,不用說,生活在里面的人,也被染黑了,生活是黑的,連靈魂也是黑的。

十九世紀,西方資本主義惡性發展,人們追求資本,追求名利,資本家肆意掠奪,普通人唯利是圖。

那時候,上流社會驕奢淫逸,道德淪喪,生活糜爛,人們執著于外在的比較,生怕自己穿得不好被鄙視,生怕自己吃得不美被看不起,物質上的享樂和人心的虛榮,漸漸影響了整個社會。

于是,普通人因為虛榮,掏空家底也要買幾件像樣的衣服,就為了滿足自己的虛榮。

有些風氣,做的人越多,影響就越大,要反抗起來就越艱難。

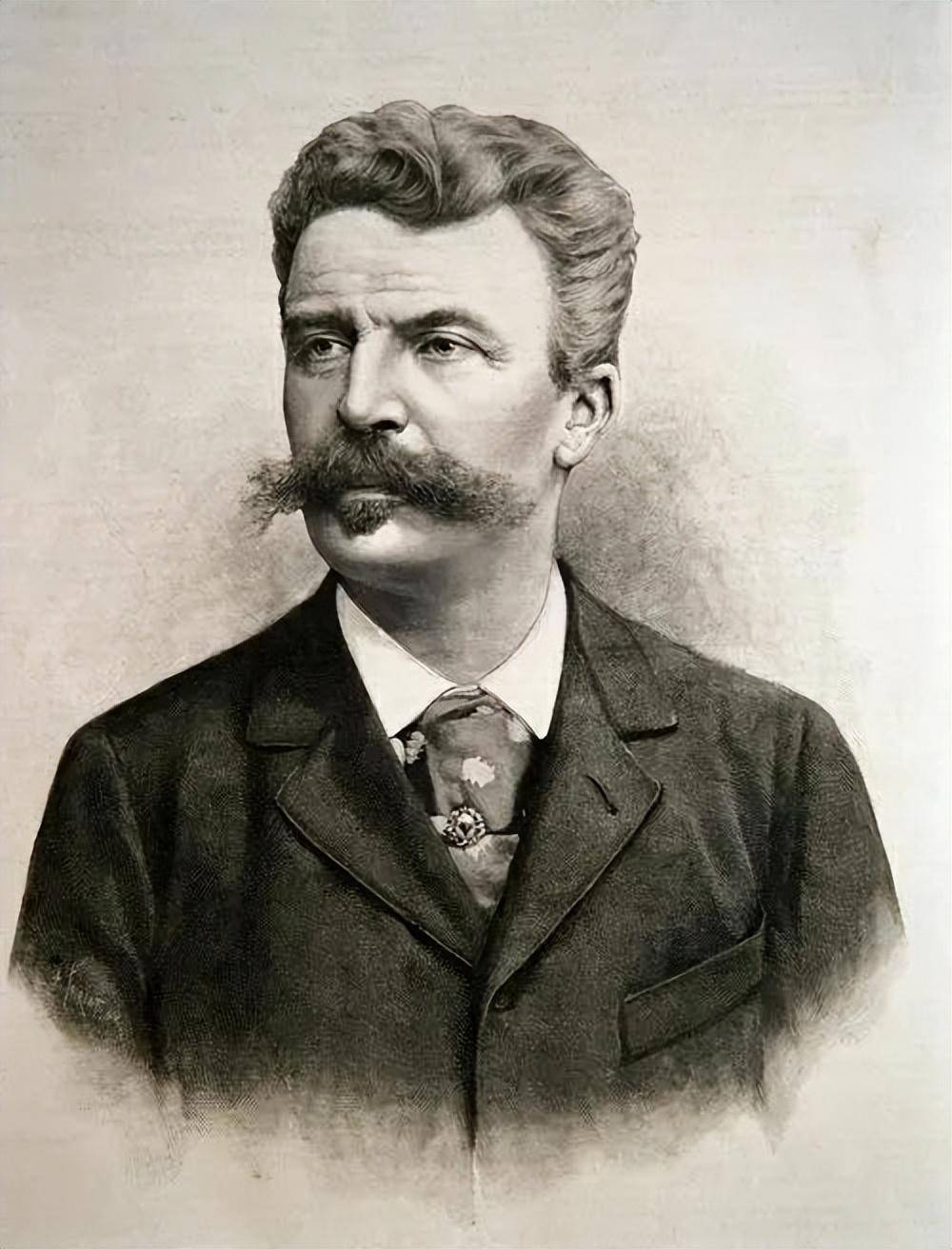

在小說《項鏈》里,莫泊桑就刻畫了一個虛榮的女人,她出身一般,靠丈夫辛辛苦苦工作,維持著小資產階級的生活,本來也平靜安穩,可她善于比較,跟別人一比,她看見的都是自己生活的貧瘠,所以總是抱怨這不好那不行的。

她極度虛榮,最終被虛榮吞噬,她的悲劇,也是那個愛慕虛榮的時代的悲劇,但她的悲劇告訴我們,生活是拿來過的,不是拿來比較的,任何比較,都是毫無意義的。

瑪蒂爾德生活的時代,是一個物質至上的時代,英雄不問出路,他們只看英雄穿的衣服,戴的帽子,擁有的錢財。

人們欣賞一個人,最在意的不是他的學識,不是他的善良,而是他有多少錢,是他有多大的權勢。

所以,一個良心壞透了的人,只要穿上漂亮的衣服,就能贏得人們的掌聲。

但瑪蒂爾德是不幸的,因為她沒有出生在富裕的家庭,在那個以物取人的時代,任何出身平凡的人生,都是一種原罪,他們要被比他們有錢的人看不起,要被嘲諷。

文章未完,點擊下一頁繼續