然而,隨著云兒一天天長大,王家卻開始沉默了。

三歲時,王陽明還不會說話。

全家懷著希望,感覺晚點也沒什麼。

四歲時,依舊不能開口。

全家相互安慰,說不定是大器晚成。

到了五歲,還是不會說話。

這下,全家都沉默了。

祖父還是讀書給王陽明聽,每當他吟誦之時,王陽明總是瞪著一雙大眼睛,安安靜靜地聽著。

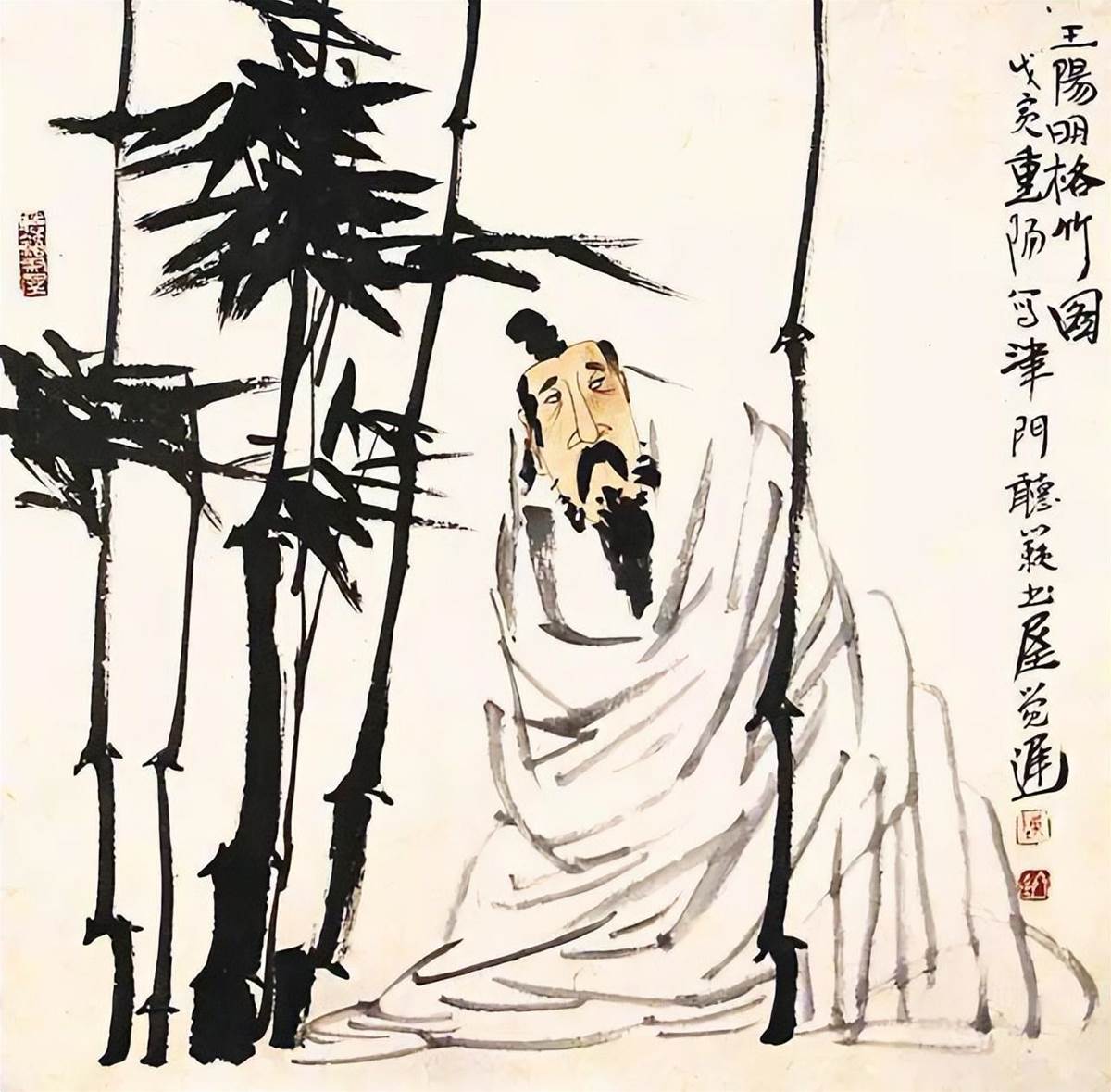

王陽明五歲還不開口說話,跟呆瓜一樣,全家都急了,這一年,家里來了一個寶相莊嚴的僧人,他看著王陽明,摸著他的頭說:

好個孩兒,可惜道破。

這話被王陽明的祖父聽見了,他覺得,王陽明不會說話,是名字取得不好,道破了天機,于是為王陽明改名為「守仁」。

修道以仁,他希望這個孩子能守住他的天性智慧,守住仁愛之心。

不知道是天意還是偶然,名字改了沒多久,王陽明就能開口說話了,而且口齒伶俐,思路清晰。

不僅如此,以前為他讀過的書,他還能背誦出來,問他何時學會的,他說,以前聽祖父讀時記住的。

王陽明有句話說:

人間道場,淤泥生蓮,世間磨難,皆是砥礪切磋我也。

人生就是一場修行,從哪里開始,都是緣分,不要抱怨太晚,也不必欣喜于過早。

開口說話后,王陽明便展現了一個天才該有的樣子,是十里八鄉有名的神童。

他跟著祖父讀書,心中山河,也漸漸變大變寬。

成化十七年,王陽明的父親高中狀元,在京城上班,王陽明便跟著祖父前往京城,天性瀟灑的祖父,行至金山寺,呼朋作伴,一起玩樂。

金山美景,盡收眼底,王陽明詩意大發,隨口吟詩一首,眾人聽后,無不大驚,當即請陽明再作一首,陽明也不推辭,隨即吟道:

山近月遠覺月小,便道此山大于月。

若有人眼大于天,還覺山小月更閣。

此時的王陽明,年僅十一歲。

眾人稱贊不已,對這些稱贊,王陽明不以為喜,反而說到:

文章小事,何足成名?

滿座再驚,不知何對。

文章未完,點擊下一頁繼續